7月12日,由苏州大学附属第四医院呼吸与危重症医学科筹备的“呼吸新视界”第五期专家交流会顺利召开。本次会议以“聚焦呼吸治疗前沿,共探临床与科研融合”为主题,汇聚业内多名专家学者,展开了一场兼具深度与实用性的学术会议。会议由曾大雄主任医师全程主持,现场学术氛围浓厚。

大咖来院,共赴学术之约

本次交流会汇集了多位呼吸领域权威专家。海军军医大学第一附属医院呼吸与危重症医学科副教授张伟出席。张教授不仅担任上海市医学会呼吸病学专科分会呼吸治疗学组组长、中华医学会呼吸病学分会呼吸危重症医学学组委员等职务,还在《JAMA》《CHEST》等顶级期刊发表论著21篇,累计影响因子超170分,科研实力与临床经验兼具。

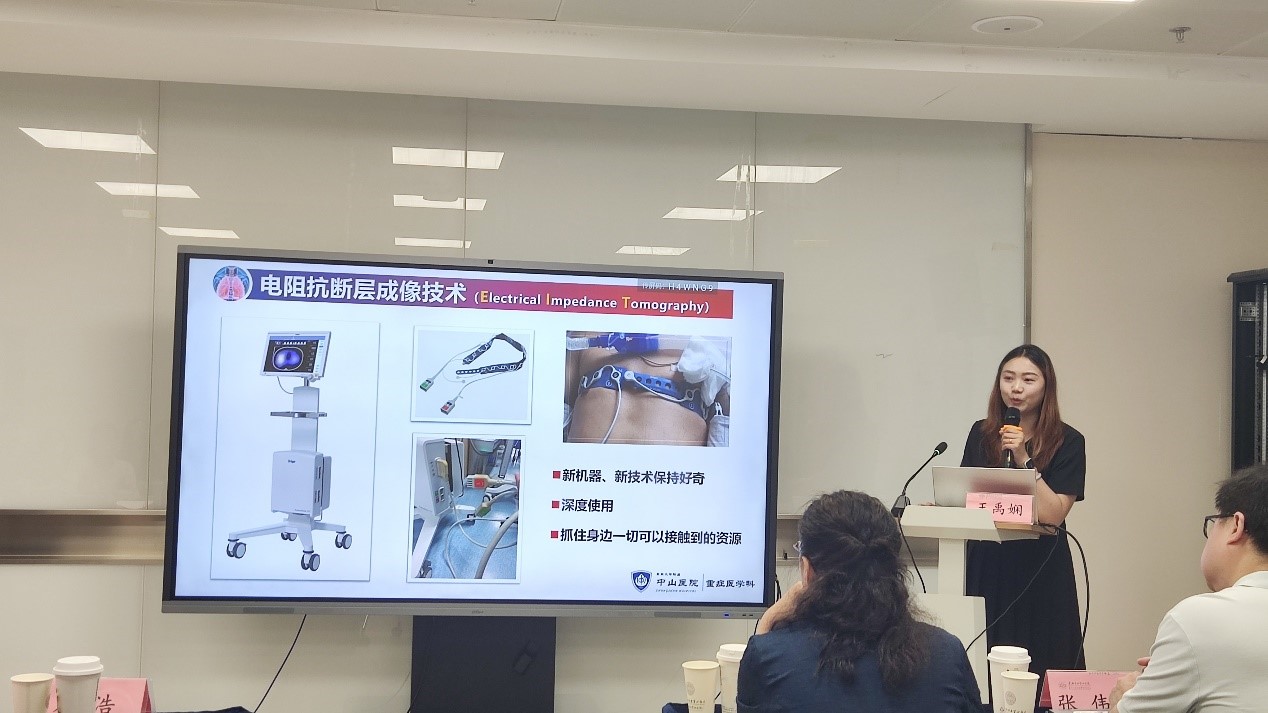

复旦大学附属中山医院呼吸治疗师王禹娴,深耕电阻抗断层成像技术(EIT)与俯卧位通气领域,以第一/共一作者身份发表13篇高质量SCI论文,实用专利成果丰硕;海军军医大学第一附属医院主管呼吸治疗师秦浩在呼吸内镜与重症呼吸治疗领域造诣深厚,担任多项国家级学会委员,临床技术与学术成果双丰收。

开场环节,蒋军红主任对张伟副教授团队的到来表示衷心感谢,希望借由每月一场的专家交流会,帮助到场的每一位医生在交流中成长、在学习中补短板。所谓“练内功”,不只是会看病,更要会思考、会突破。本次分享从临床科研问题到技术应用,给大家提供了精进的支点,进一步显现临床与科研结合对学科发展的重要性。张伟副教授随后发言表示,很荣幸受邀来到苏大附四院进行学术交流。让临床与科研像“双螺旋”一样相互缠绕、彼此赋能,呼吸学科才能突破瓶颈,实现从经验医学到精准医学的跨越。希望借助这场学术交流会,可以引发更多的思考。

干货分享:临床到科研,解锁呼吸治疗新视角

呼吸治疗师王禹娴为大家带来干货满满的学术分享。她以电阻抗断层成像技术(EIT)为钥匙,拆解了从病床旁发现科研问题的思维路径,展现了新技术如何重塑呼吸治疗的精准边界。此外,以自身科研经历为例,她生动阐释了“从临床痛点出发”的科研思维。其中“科研起步三原则”引发交流会的强烈共鸣:第一,数据积累如拼图,要建立个人数据库,包括EIT文件、Excel记录表甚至手绘草图;第二,文献阅读带问题,针对“俯卧位通气最佳时长”的困惑,系统梳理近5年文献,发现现有研究存在空白,进而设计了针对性研究,成果发表于《American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine》;第三,小切口深挖掘,她从“屏气时间对EIT血流监测的影响”这一细节出发,撰写的文章也被《American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine》接收,成为科研入门的“敲门砖”。

随后,呼吸治疗师秦浩在“呼吸内镜术中低氧的处理策略”分享中,以临床问题为导向,为与会人员展示了一条“通过多中心研究破解技术瓶颈,最终将经验转化为专利成果——‘从临床到论文再到临床’的闭环创新之路”。他表示,在呼吸内镜检查中,低氧血症是令医生头疼的常见并发症,处理不当可能危及患者生命,尽管经鼻高流量氧疗(HFNC)已被证实能显著降低术中低氧发生率,但其临床应用仍存在诸多局限。呼吸治疗师秦浩的临床研究让在场医护人员深受启发,他的研究印证了临床问题是科研创新的源头活水。从发现HFNC的局限,到设计针对性解决方案,再到通过多中心研究验证效果,每一步都紧扣临床需求。

接着,我院呼吸与危重症医学科张洁医生专题分享“免疫缺陷宿主相关感染诊治路径及思考”,结合本科室诊治的一例疑难危重免疫缺陷患者的感染全程管理问题,展开了深入的剖析。她表示,在免疫功能受损的患者群体中,感染往往呈现出“来势汹汹、病原体复杂、治疗棘手”的特点,针对肿瘤化疗、器官移植等免疫低下人群的肺部感染特点,提出了“分层诊断+精准靶向”的诊疗思路,为复杂感染病例的处理提供了新方向。

每场专题分享后的互动讨论环节,不断将交流会推向高潮,互动环节突破了“提问-解答”的常规模式,变成了一场融合临床智慧、科研思维与实战经验的“思想练兵”。张伟副教授以其“临床问题为导向”的引导艺术,让每个问题都成为打开新认知的钥匙。同时,他还提出医生之间的差距在于工作外的业余时间,做科研一定要要做好规划和持久的准备。

会议尾声,蒋军红主任对此次学术交流会进行梳理总结。她指出,本次交流会不仅展现了呼吸治疗领域的前沿技术与科研成果,更传递了“临床与科研共生”的学科发展理念。从EIT技术到呼吸内镜低氧处理,从科研选题到感染诊疗,每一个话题都紧扣临床需求。未来,呼吸科将持续搭建“呼吸新视界”交流平台,推动更多创新成果落地,让患者享受到更精准、更优质的呼吸诊疗服务。